Helianthus tuberosus L., 1753

| Nom(s) vernaculaire(s) | Topinambour, Patate de Virginie |

| Famille | Asteraceae |

| Origine | Amérique du Nord |

| Date d’introduction | déb-XVIIe (1617) |

Régions administratives

| PACA | Occitanie | Corse |

|---|---|---|

| Majeure | Modérée | Emergente |

Zones biogéographiques continentales

| Sud-Ouest | Pyrénées | Méd. Occ. | Méd. PACA | Massif Central | Alpine |

|---|---|---|---|---|---|

| Majeure | Alerte | Majeure | Modérée | Emergente | Alerte |

-

Port : Plante herbacée vivace à rhizomes.

-

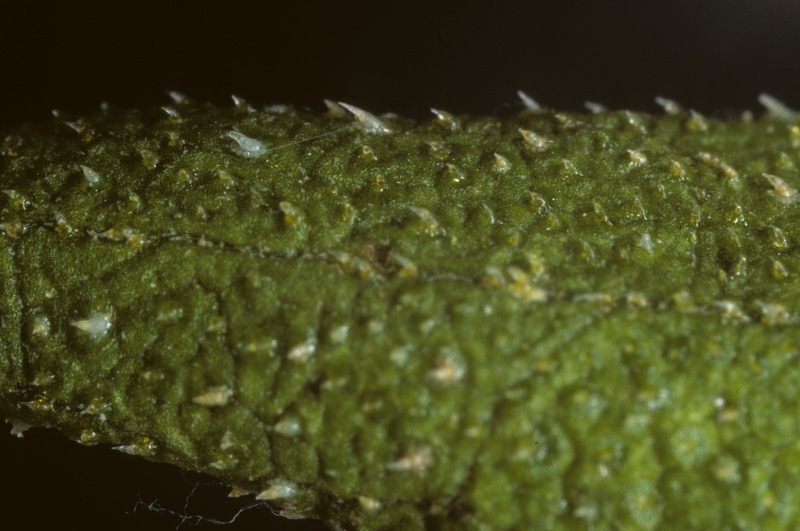

Feuilles : Feuilles opposées à la base, alternes sur la partie haute de la plante. Feuilles ayant des pétioles de 1 à 4 cm, lancéolées à ovales, fortement dentée, dessous blanc pubescent, de 10 à 25 cm de long sur 7 à 15 cm de large.

-

Tige : Tige dressée et ramifiée dans le haut.

-

Fleurs : Fleurs jaunes, réunies en capitule de 4 à 8 cm de diamètre, 12 à 20 fleurs ligulées de 2,5 à 4 cm de long, portées par un long pédoncule, généralement disposées en grappe. Floraison de septembre à novembre.

-

Fruits : Akènes de 4 à 6 mm ayant une aigrette réduite à 4 écailles terminées par une pointe.

-

Taille : 70 à 280 cm de haut.

-

Racine : Rhizomes produisant des tubercules ovoïdes à arrondis d'environ 10 à 15 cm de long sur 4 à 5 cm de large.

-

Confusion possible : Avec Helianthus x laetiflorus, un hybride d'origine horticole entre H. tuberosus et H. pauciflorus, qui a des rhizomes non tubérisés, des feuilles plus étroites, qui est plus grêle et qui fleurit plus précocément (dès le mois de juillet).

Répartition mailles 5 km et fréquence par départements

Altitudes

| Milieux | Berges et ripisylves ; Milieux agricoles ; Milieux anthropiques |

| Type de reproduction / propagation | La reproduction sexuée du topinambour est faible en Europe. Le topinambour se reproduit principalement par multiplication végétative à partir des rhizomes, qui forment des tubercules. Ces tubercules peuvent être disséminés par les animaux ou par les eaux. |

| Type(s) biologique | Géophyte à tubercule |

Phénologie

| Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

| Impacts écologiques | D'après la bibliographie : Le topinambour a une croissance rapide et produit des composés allélopathiques, lui permettant d'évincer les espèces indigènes. Il crée une concurrence au niveau de l'espace, de l'eau et des nutriments. Il forme donc des peuplements denses, voir monospécifiques, réduisant la richesse floristique. De plus, il favorise l'érosion des berges en hiver par sa décomposition rapide et précoce, laissant apparaître un sol nu. |

| Impacts sanitaires | D'après la bibliographie : Aucun impact sanitaire n'est recensé actuellement. |

| Impacts sur les activités humaines | D'après la bibliographie : Le topinambour engendre des gênes pour la circulation et l’accès des usagers aux rives des cours d’eau. De plus, il peut faire baisser les rendements de cultures de soja et de maïs. |

| Aspects positifs | D'après la bibliographie : Diverses utilisations : le topinambour peut être utilisé pour l'alimentation (cultivé pour ses tubercules comestibles), pour l'agriculture (utilisé pour l'alimentation animale ; de plus, il produit des composés allélopathiques qui empêchent l'installation des adventices des cultures), dans le domaine de la médecine (comme plante médicinale), en tant qu'agrocarburant (pour produire de l'éthanol ou du bio-fioul) et pour l'agro-alimentaire (utilisé en industrie car il contient de l'inuline). |

Carte des actions réalisées

Méthodes de contrôle ou d’éradication

| Prévention | Ne pas planter au sein des espaces naturels. Proscrire les coupes forestières et préserver les ripisylves permet de maintenir une couverture végétale peu favorable au développement du topinambour. Cette espèce est en effet favorisée en pleine lumière. |

| Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelles | L'arrachage manuel peut être pratiqué sur les zones de faibles populations, mais l'ensemble des rhizomes doit être soigneusement enlevé et détruit pour éviter toute repousse. Cette méthode, très fastidieuse, peut perturber l'habitat alluvial. |

| Méthodes de contrôle ou d’éradication mécaniques | Une fauche bisannuelle est préconisée (en juin et en août) afin d'épuiser les réserves de la plante. Les tontes répétées devraient affaiblir la plante jusqu'à la faire disparaître. Balogh (2006) suggère que le fauchage devrait être fait plusieurs fois par an, lorsque les plantes atteignent 50 cm de hauteur. En effet, celles-ci utilisent les réserves des tubercules principalement pour le développement de nouvelles pousses. En coupant les nouvelles pousses régulièrement, les chances qu'elles développent de nouvelles propagules diminuent considérablement (Gobierno de España, 2020). |

| Méthodes de contrôle ou d’éradication chimiques | En Australie, la lutte chimique est employée par pulvérisation de glyphosate au stade de pré-floraison. Attention! l’utilisation d’herbicides est interdite à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’une zone de captage et inappropriée en sites naturels. Les méthodes de lutte chimique ont des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine : il est indispensable de privilégier des méthodes alternatives. De plus, il est nécessaire de se tenir au courant de la législation en vigueur en matière d'utilisation de produits phytosanitaires : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ |

| Méthodes de contrôle ou d’éradication biologiques ou écologiques | La plantation d'espèces forestières pionnières tels que les saules permet de constituer des peuplements ligneux sciaphiles réduisant l'apport de lumière au topinambour. Toutefois, ces espèces doivent dépasser les populations de topinambour afin d'être efficaces, d'où la nécessité de faucher. |

| Gestion des déchets | Tous les rémanents doivent être évacués avec précaution. Les déchets végétaux doivent être incinérés et non compostés. |

| Précautions | Les rhizomes et les tubercules peuvent hiverner dans le sol et produire des pousses l'année suivante, il est donc recommandé de lutter même après deux ans (Gobierno de España, 2020). |

Balogh L., 2006. Napraforgófajok (Helianthus spp.). Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények II. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, 10: 247-305

CABI, 2019. Helianthus tuberosus (Jerusalem artichoke) [en ligne]. Invasive Species Compendium. Disponible sur : https://www.cabi.org/isc/datasheet/26716 (page consultée le 26/04/2021)

CAL-IPC, 2016. Helianthus tuberosus Risk Assessment [en ligne]. Disponible sur : https://www.cal-ipc.org/plants/risk/helianthus-tuberosus-risk/ (page consultée le 26/04/2021)

Fried G., 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 p.

Gobierno de España, 2020. Helianthus tuberosus [en ligne]. Catalogo espanol de especies exoticas invasoras. Disponible sur : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/mtjhelianthustuberosus_tcm30-201382.pdf (page consultée le 26/04/2021)

GT IBMA, 2016. Helianthus tuberosus. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema. Disponible sur : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/helianthus-tuberosus/

Muller S. (coord)., 2004. Plantes invasives en France : état des connaissances et propositions d'actions. Collections Patrimoines Naturels (Vol. 62), Publications Scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, Paris. 168 p.

Tesio F., Vidotto F. & Ferrero A., 2012. Allelopathic persistence of Helianthus tuberosus L. residues in the soil. Scientia Horticulturae, 135: 98–105.

Wittenberg R. (ed.), 2005. An inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. CABI Bioscience Switzer land Centre report to the Swiss Agency for Environment, Forests and Landscape. The environment in practice no. 0629. Federal Office for the Environment, Bern. 155 p.

Zgancikova I., Veres T. & Curna V., 2012. Monitoring of the Helianthus tuberosus (L.) - as an invasive weed of natural ecosystems. Research Journal of Agricultural Science, 44: 127-130.

-------------------

Citation recommandée : CBNMed, 2021. Helianthus tuberosus [en ligne]. INVMED-Flore, plateforme sur les invasions biologiques végétales. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national de Corse. Disponible sur : http://www.invmed.fr

Auteurs CBNMed : MR, MLB, MH, KD, CC, CS

Révision : 2021