COMMENT SONT RÉALISÉES LES ANALYSES ?

PERMETTANT D'ÉLABORER LES LISTES DE PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Les listes des espèces végétales exotiques envahissantes produites par les Conservatoires Botaniques Nationaux sont des listes scientifiques élaborées à partir de données de terrains et de la littérature scientifique disponible. La méthodologie d’élaboration de ces listes a été pensée pour respecter ces critères du Règlement européen relatif aux espèces exotiques envahissantes. Ces critères portent notamment sur les « différents aspects des caractéristiques des espèces, ainsi que sur le risque et les modes d'introduction dans l'Union, les effets néfastes des espèces concernées du point de vue social et économique, et sur le plan de la biodiversité ».

Les listes produites par les CBN sont complémentaires aux listes réglementaires nationales et européenne. Ces dernières se basent sur les connaissances scientifiques (dont les listes des CBN), et règlementent les usages de certaines espèces. En France, 48 espèces sont concernées. Ces espèces ont fait l'objet d’évaluations de risque et présentent des enjeux importants, elles sont toutes inclues dans les listes.

Les listes des espèces végétales exotiques envahissantes en PACA, Occitanie et Corse sont été élaborées en plusieurs étapes.

La méthodologie d'élaboration de la liste de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à fait l'objet en 2022 d'une publication scientifique (Terrin et al., 2022) dans la revue Biological Invasions.

ETAPE 1 : FILTRE DE PRESENCE, D’INDIGENAT ET DE NATURALISATION

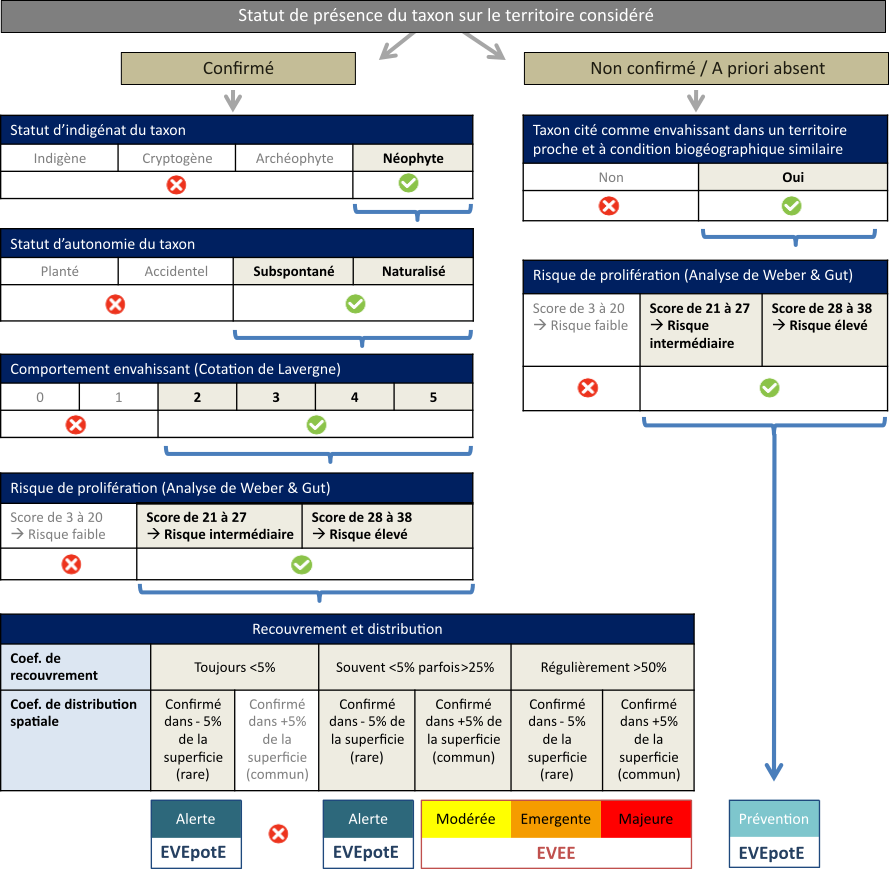

Présence ou non sur le territoire : la première étape consiste à distinguer les espèces présentes et absentes sur le territoire d’étude.

Pour les espèces présentes, un filtre d’indigénat et de naturalisation a été appliqué. Sont exclues des listes : toutes les espèces indigènes, les espèces exotiques dites « Archéophytes » (introduites avant 1500) et les espèces « non autonomes » (taxons qui ne pourraient pas subsister en milieux naturels sans l’action de l’homme). Seules les espèces exotiques naturalisées ou subspontanées (voir Glossaire) sont retenues pour la suite de l’analyse.

Pour les espèces absentes, seules les plantes reconnues comme des espèces envahissantes dans des territoires proches à conditions biogéographiques similaires ont été retenues. Elles seront susceptibles d’intégrées la catégorie Prévention, qui fait référence aux espèces encore absentes mais présentant un risque pour le futur.

ETAPE 2 : REALISATION DES ANALYSES DE RISQUE

Actuellement trois protocoles sont régulièrement utilisés à l’échelle méditerranéenne pour analyser le risque de propagation ou d'impacts des plantes exotiques envahissantes. Il s’agit de la cotation de Lavergne (2010), du protocole de Weber & Gut (2004) et du protocole EPPO de Brunel et al. (2010).

+ COTATION DE LAVERGNE (2010)

La cotation de Lavergne évalue le comportement envahissant avéré d’une plante exotique, à partir de des connaissances disponibles sur le territoire considéré, ou sur un territoire géographiquement proche (d'après Lavergne, 2010 adapté).

Le comportement envahissant est évalué avec une cotation allant de [0] (pour une espèce « insuffisamment documentée pour être évaluée ») à [5] (pour une espèce considérée comme fortement envahissante).

+ ANALYSE DE RISQUES DE WEBER & GUT (2004)

L’analyse de risques Weber & Gut (2004) évalue le risque de prolifération d’une plante exotique sur le territoire, à partir d'éléments publiés permettant de décrire son comportement envahissant et sa répartition sur des territoires à climat similaire (définis suivant la classification des zones bioclimatiques de Köppen-Geiger). Ce protocole prend la forme d'une série de questions portant sur la biologie et l’écologie de l’espèce, la correspondance climatique entre le territoire d’origine et le territoire d’introduction, les milieux colonisés, etc. Les réponses aux questions permettent d’aboutir à un score final, qui définit à trois niveaux de risques : risque faible, intermédiaire ou élevé.

+ ANALYSE DE RISQUES EPPO (2010)

L’analyse de risques EPPO évalue les risques d'impacts environnementaux, socio-économiques et sanitaires des plantes exotiques. Ce protocole permet de mesurer l’urgence de prévenir l’introduction, l’installation et la dispersion d’une espèce exotique sur le territoire, à partir d’informations sur l’intensité de ses impacts négatifs et de l'ampleur de son potentiel de dispersion dans le monde ou sur le territoire (Brunel et al., 2010 ; Branquart et al., 2016 adapté).

ETAPE 3 : EVALUATION DES COEFFICIENTS DE RECOUVREMENT ET DE DISTRIBUTION SUR LE TERRITOIRE

Ces analyses de risque sont ensuite associées à un coefficient de distribution spatiale (permettant de décrire pour chaque espèce étudiée si elle est émergente ou largement répandue sur le territoire) et un coefficient de recouvrement (permettant d'indiquer si l'espèce a un faible taux de recouvrement dans ses aires de présence ou un fort taux de recouvrement).

Les coefficients sont mesurés dans la zone d’étude à partir de données de terrain.

~ PRISE EN COMPTE DES DIFFERENCES BIOGEOGRAPHIQUES

Ces évaluations sont élaborées à deux échelles spatiales :

- à l’échelle des régions administratives (Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse) ;

- à l’échelle des régions biogéographiques (région biogéographique Méditerranéenne, Sud-Ouest, Alpine, etc.). La cartographie des régions biogéographiques est disponible ICI.

Cette double approche permet de répondre aux exigences de l’organisation administrative régionale, tout en proposant des listes d’espèces végétales exotiques envahissantes adaptées à des unités biogéographiques homogènes.

ETAPE 4 : ETABLISSEMENT DE LISTES CATEGORISEES

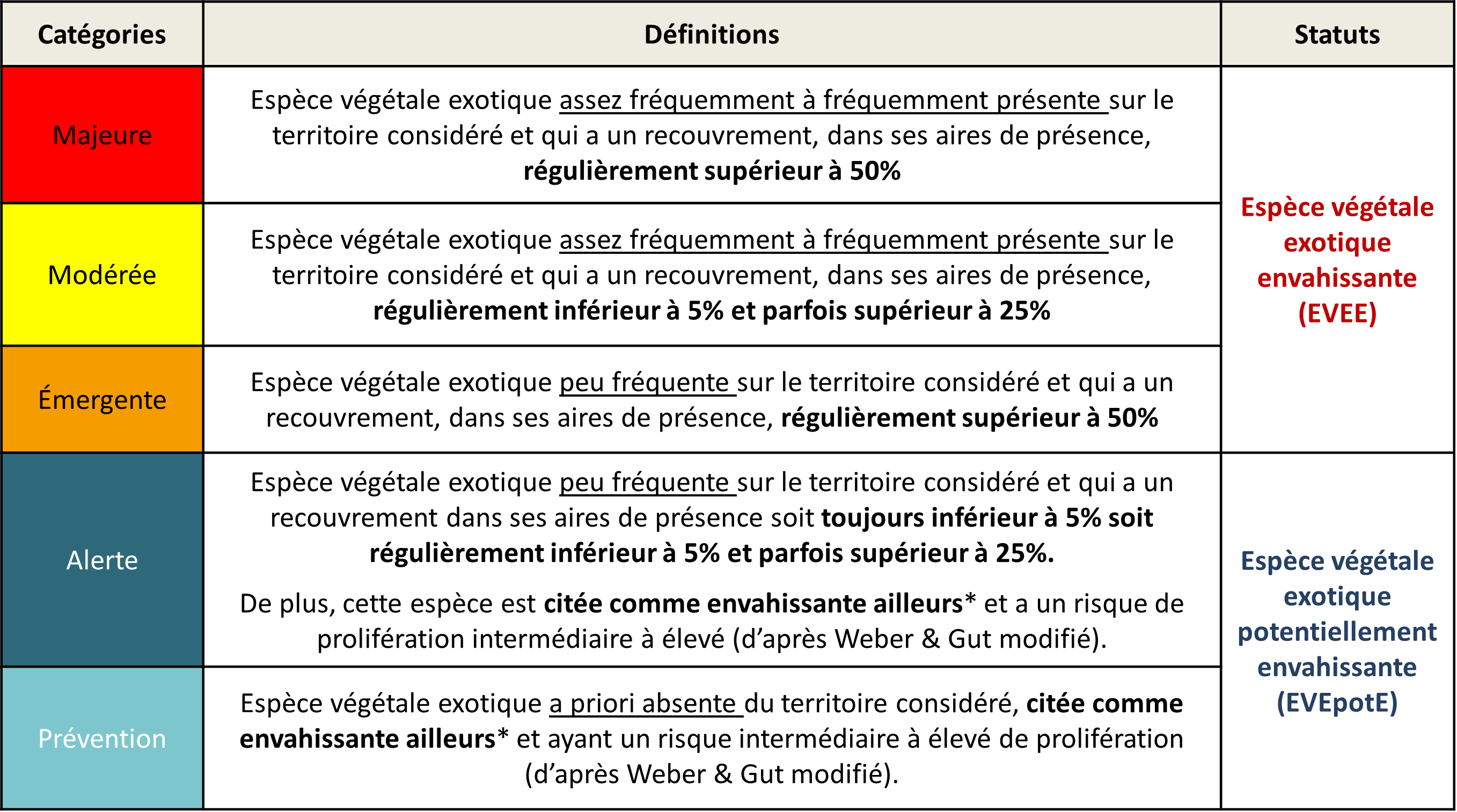

L'ensemble des éléments précédemment recueillis permet de catégoriser les espèces végétales exotiques en 5 catégories en suivant la méthodologie ci-dessous :

Etapes de hiérarchisation des EVE(E et potE) : exemple en Occitanie

Les méthodologies de hiérarchisation en région PACA, Occitanie et Corse partagent la même logique, mais présentent des différences mineures.

+ Pour plus de détail, voir les documents de références pour la PACA, l'Occitanie et la Corse.

Les 5 catégories d’espèces végétales exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes sont :

|

Mise à jour des listes de référence

Les listes d’espèces végétales exotiques envahissantes sont régulièrement mises à jour afin de refléter l’évolution liée aux dynamique et à l’acclimatation des plantes dans leur aire d’introduction, ainsi que l’avancée des connaissances et les nouvelles données de terrain.

+ Consulter la liste EVEE PACA (Cottaz, 2020) + Consultez la liste PEE Occitanie (Cottaz et Dao, 2021) et la liste biogéographique (Turpin et Dao, 2024) + Consultez la liste EVEE Corse (Petit, 2019)

|

AUTRES PROTOCOLES D’EVALUATION DE RISQUES

A l’échelle nationale, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) réalise des évaluations de risque pour les organismes présentant un danger pour la santé humaine ou l’environnement. Ces évaluations se basent sur le risque d’entrée et d’établissement dans le pays, sur le risque de prolifération et sur les impacts actuels et potentiels de l’organisme. Des évaluations ont notamment été réalisées pour certaines EVEE comme les ambroisies ou la Berce du Caucase.

A l’échelle européenne, d’autres évaluations de risque sont fréquemment utilisées. Le gouvernement belge propose notamment une méthode appelée le protocole ISEIA. Ce protocole évalue les capacités de dispersion du taxon, les milieux colonisés et les impacts associés, et produit un classement en trois catégories : risque fort (catégorie A), risque modéré (catégorie B) ou risque faible (catégorie C).

Une autre méthode utilisée à l’internationale est l’Analyse de Risque Phytosanitaire de l’OEPP. Cette analyse peut s’appliquer aux plantes, animaux (insectes), bactéries et virus. Elle identifie et cible les voies d’introduction et de propagation des espèces cibles. Une évaluation qualitative est effectuée pour chaque question en se basant sur cinq niveaux de risques (très faible, faible, modéré, élevé, très élevé).